【2025年度】AI×RPA活用で2300件超え⁈確定申告業務は「企画立て」で超効率UP!企画者インタビュー

会計事務所にとって、確定申告は毎年訪れる繁忙期。

膨大な書類作成・確認・提出の工程を、限られた期間で正確に終わらせる必要があります。

しかしセブンセンスグループでは、申告件数を年々伸ばしながらも、過度な残業や混乱を防ぎ、安定した業務運営を続けています。

DX支援部 税務支援課のマネージャーである二神が企画・現場指揮を担ったチームでは、2024年度は、前年より400件多い1,900件の申告を、マニュアル整備とRPA活用の強化でスムーズに完了。そして2025年度は、さらに2,300件以上の申告を目標に、RPAとAIの活用を見据えた業務フローのブラッシュアップがすでに始まっています。

今回は、二神に2024年度の確定申告を改めて振り返ってもらい、2025年度に向けて動き出している「次の一手」についてインタビューをしました。

🔍 確定申告・RPA・マニュアル・企画・kintone

…これらのワードに「おっ‼👀」となった方、必ず最後までご覧ください!!!

DX支援部 税務支援課 マネージャー

静岡拠点で勤務。年末調整・確定申告業務の企画を担当している。

1,900件の申告を成功させた2024年度。今、振り返って見えること。

ー 今年の確定申告の準備が少しずつ始まる時期かと思います。改めて、前回(2024年度)の確定申告を振り返って、いかがでしたか?

申告直後は、「とにかく無事に終わった」「今年も乗り切った」という気持ちが強くありました。

ただ、時間が経って冷静に各工程を見直してみると、「ここはもう少しスムーズにできたな」とか

「このタイミングはメンバーのシフトコントロールが難しかったな」といった改善の余地が、見えてきました。

とはいえ、外部受託の件数が前年度の1,500件から1,900件に増えたにもかかわらず、処理全体としては比較的落ち着いていた印象です。

もちろん反省点はありますが、若手社員や短期アルバイトが中心となって稼働するチームで

「1,900件を無理なく処理できた」という実績は、ひとつの大きな自信になりました。

ー 業務量が増えたにもかかわらず、混乱が起きなかった理由は何だったのでしょう?

受託先との連携が密にできている部分も大きいですが、私たちの企画においては「業務フローの見直し」を徹底していたことだと考えています。

各工程を「誰が」「どの順番で」「どのツールを使って」進めていくのか。

それを細かく洗い出したことで〈効率化できるポイント〉が明確になり、より具体的に業務フローを改善できました。

ー 前回はRPA活用の幅もグンと広がったと聞きました。それも業務の洗い出しによる成果でしょうか?

まさにその通りです。

RPAはあくまでも「人がやっている作業を自動化するためのもの」ですから、まず人の作業を細かく分解しないと「自動化」も出来ません。

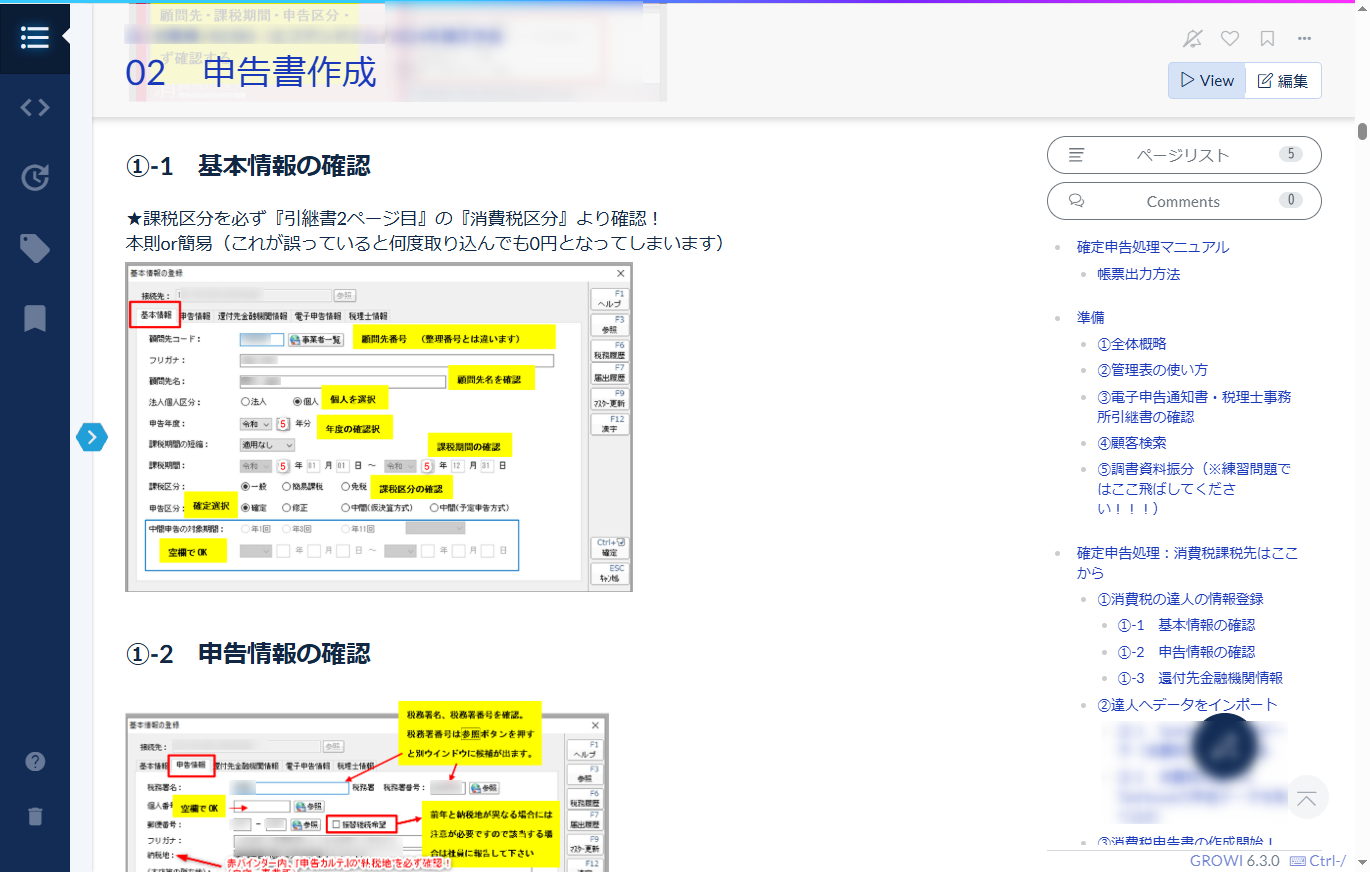

そこで、2024年度は「業務のマニュアル化」をより一層、強化しました。

セブンセンスでは、元々いずれの業務においても、業務の属人化を防ぐ目的で、細かいマニュアルを整備する文化がありますが、

今回はRPA活用も見据えて、より細かく〈ボタンクリック一つずつ〉までマニュアル化しました。

ー そこまで細かくマニュアル化できていれば、RPAの設定もスムーズにできそうですね!

実際にマニュアルを見ながら、担当者にRPAを設定してもらいました。

最後まで大きな混乱もなく設定できた様子ですので、マニュアルは大いに役立ったと感じています。

また、このマニュアル整備は短期アルバイトの方が多い私たちの環境でも大いに役立ちました。

例えば短期アルバイトの方が新しく入っても、マニュアルに沿って操作すれば迷わず作業できます。

入社初日には、システム担当者がPCログイン方法、進捗管理表(kintone)やチャットツールの使い方などの基礎研修を行いますが、

その後の業務対応はほとんどマニュアルを見て進めていただく環境が整っていました。

PCソフトの操作手順を中心に、各工程の対応方法がまとめられている。

ー その他、2024年度で意識していたことはありますか?

これも「業務フローの見直し」に通じることですが、いわゆる「適材適所」を実現するための状況整理を意識しました。

RPAやAIで自動化できる業務、正社員でなければ判断が難しい業務、経験が浅くても人が対応したほうが良い業務…といったように、

それぞれが行うべき業務を正しく分けることは、限られた人員と時間を最大限に活用するためには欠かせません。

そのため、業務フローを細部まで見直し、各工程における人の動きや作業内容の整理に努めました。

非常に時間がかかる作業でしたが、ここで得られた情報は、将来の体制構築に向けた重要な土台になると考えています。

ー なるほど。ちなみに2024年度はどのようなメンバー配置をされたのですか?

大きく分けると、正社員、短期アルバイト、そしてRPAで対応する工程の三つに分けて体制を組みました。

正社員は判断を伴う工程や顧客対応、短期アルバイトはマニュアル化された業務、そしてRPAは大量処理や繰り返し作業を担当する形です。

| 工程名 | 対応者 | 人数 |

| 顧客資料ダウンロード(※) | RPA | ー |

| 内容確認 | 正社員 | 3名 |

| 申告書作成 | 正社員(若手中心)&短期アルバイト | 15名 |

| 帳票類の出力 | RPA | ー |

| 申告書決裁 | 正社員 | 5名 |

| 税理士チェック | 税理士 | ー |

| 顧客提供資料の作成 | 正社員(若手中心)&短期アルバイト | 10名 |

| 専用ツールで顧客連絡 | RPA | ー |

| 電子データ作成 | RPA | ー |

| 電子データ確認 | 正社員(若手中心)&短期アルバイト | 2名 |

| 電子データ申告 | RPA | ー |

| 納品準備 | 正社員(若手中心)&短期アルバイト | 4名 |

| 納品 | 正社員(若手中心)&短期アルバイト | 4名 |

― 本当に細かく工程ごとの担当が分かれていますね!

ここまで細かく分ければ、各工程の特徴がはっきり見えてきますから、「業務フローの見直し」に大いに役立つと感じます。

業務の見直しは、どうしても後回しにしがちですが、やってみると改善の余地がどんどん浮き彫りになりますし、

実際の改善もスムーズになると感じるので、今後も引き続き、見直しの目線を持っていきたいと考えています。

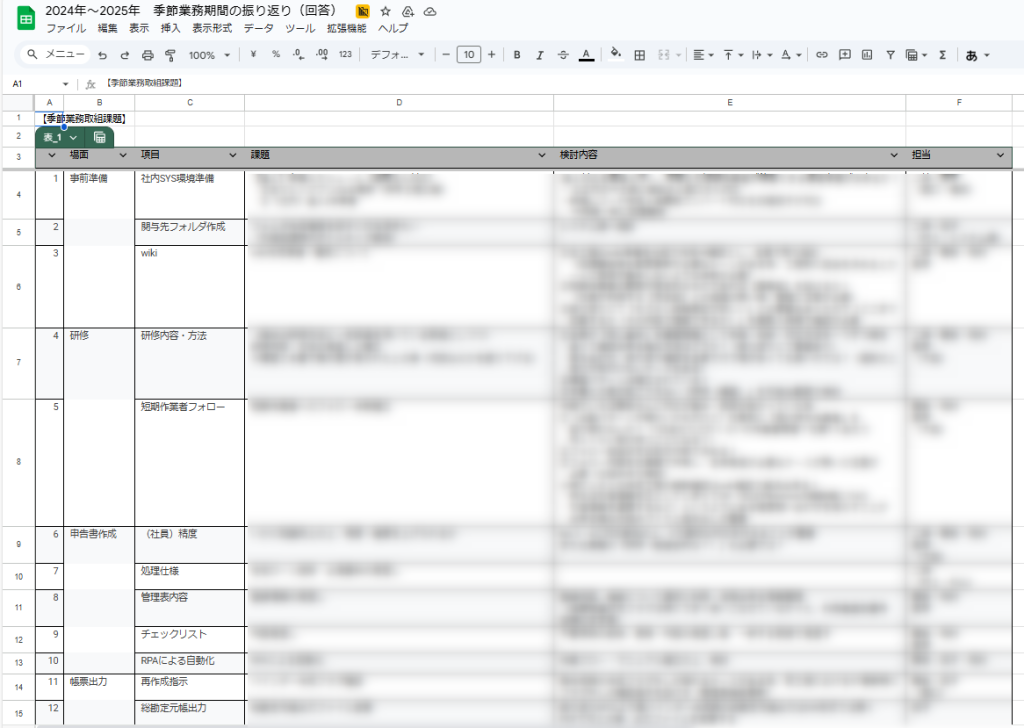

2025年度 確定申告に向けた「企画」はすでに動き出している!

― 次の確定申告に向けて、少しずつ準備が進んでいると伺いました。

はい!今年度は更なる効率化を目指して、企画準備をスタートしています。

まず取りかかっているのが、RPAの環境の見直しです。

前回、RPAの稼働が一部工程のボトルネックになってしまったことが課題になりました。

― どのような状況だったのでしょうか?

2024年度は「帳票類の出力」をRPAでまとめて処理していました。

この仕組み自体は効率的ですが、ある時間帯に案件が集中し、印刷待ちで決裁ができない状態が何度か発生しました。

現場では「印刷が終わらないから次の工程に進めない」という声もあったので、今年度はRPA稼働用のPC台数の増設を検討しています。

また、PC台数を増やすだけでなく「どの工程でRPAを走らせるかの再設計」も必要です。

― それはどういうことでしょうか。

前段の通り、RPAで対応できる範囲が広がったことで、

工程を「RPAがやる」「正社員がやる」「短期アルバイトがやる」と細かく分けることができましたが、

その結果、業務を一気通貫で進められず、作業の流れがややぶつ切りになってしまう場面が発生していました。

中には全体像を把握しきれないまま自分の工程だけをこなすことになった社員もおり、

さらに工程の切れ目で手が空いてしまう瞬間も出てきました。

今後は、人がより連続的に作業できる流れを作るために、さらにRPAが対応できる工程を増やし、人の手作業を減らす方針です。

作業をまとめる方が効率的な場合もあれば、分割した方が良い場合もあるため、その見極めも並行して進めています。

ー 他にも改善したい点はありますか?

これまでの決裁指示やチェックポイントを全て集約しAIで分析して、マニュアルやルールを改善する仕組みを考えています。

例えば、同じミスが繰り返されるならマニュアル不備の可能性が高いですし、

決裁者によって指示が異なる場合は、社内ルールが徹底出来ていないことが原因かもしれません。

集約や分析は手作業でも可能ですが、非常に作業コストがかかりますので、こうした作業が得意なAIを活用してみたいと考えています。

改善が進めば、RPA化できるポイントも見つけやすくなりますし、経験の浅いスタッフでも一定品質の申告書を作れるようになります。

将来的には、AIが改善提案を出し、そのままルールやマニュアルに自動反映されるような仕組みも視野に入れています。

ー とてもワクワクしますね!では、最後に今後の「企画スケジュール」を教えていただけますか。

人員配置が未確定の部分もありますが、概ねこのようなスケジュール感を想定しています。

| 時期 | 主なタスク |

| 8月 | 2024年度の業務整理、来期の方針決め |

| 9月 | 業務フロー決定、RPA&AI活用フローの設計開始 |

| 10月 | 提携先とキックオフMTG、事前準備開始 |

| 11月 | 短期アルバイト募集開始 |

| 12月 | 短期アルバイト面接 |

| 翌年1月 | (中旬以降)実務稼働 |

| 翌年2月 | 8割程度申告完了 |

| 翌年3月 | 全件申告完了 |

企画があるから、確定申告が「プロジェクト」になる

― これだけ緻密に企画・準備を進めているのを見ていると、確定申告はれっきとした「プロジェクト」という印象です。

確定申告はたしかに「毎年の恒例業務」ではありますが、申告件数が増えてくると、それだけでは回らなくなってきます。

ですから、申告業務は「流れで乗り切るもの」ではなく「設計して動かすもの」として考えています。

また、企画段階では毎回必ず企画書を作成し、プロジェクトメンバー全員に共有しています。

この企画書は、工程や役割分担、使用するツールや進行スケジュールなどを明確にし、全員が同じ方向を向いて動くための指針となります。

― 単に「前年通りにやる」のではなく「毎年きちんと設計し直す」ということですね。

はい。やはり「毎年テーマを持って臨むこと」はとても大切だと思っています。

現段階では、今年度はRPAの環境の見直しやAIの活用も視野に入れて企画していますが、それも前年度の課題から見えてきたことです。

「前年度より一歩進めるには、何が必要か?」という視点を持ち、計画的に対応していくことで、

現場にとっても働きやすい環境が整えられるのではないかと考えています。

そのためには、現場の声をしっかり取り込んだ企画が不可欠です。

毎度、企画段階からプロジェクトメンバーと定期的にミーティングを行い、課題や改善案をすり合わせをしています。

また、毎回必ず企画書を作成し、全員に共有することで、工程や役割分担、スケジュールの認識をそろえています。

企画書づくりは、計画の道しるべであると同時に、全員が同じ方向を向いて動くための大切な基盤になっています。

確定申告は、毎年同じようにやってくる「繁忙期業務」として捉えられがちですが、

件数の増加やスタッフの入れ替わり、ツールや制度の変化など、実際には「毎年同じ」ということはありません。

むしろ、そうした変化に柔軟に対応していくためには、「企画」という視点が欠かせないといえるでしょう。

単に作業をこなすのではなく事前に

「工程を見直し」、「どこに人が必要で」、「どこにツールを活かせるのか」を見極めることで、申告業務は大きく変わります。

また、属人化の回避や、ミス・混乱の抑制にも、こうした「設計の力」が直結していることが分かります。

特にここ数年は、RPAやAIといった技術の活用が進みつつあり、

それらをうまく取り入れていくには、「土台となる企画」がしっかりしていることが大前提であるといえるでしょう。

「今年はどう進めるか」「どこに課題があったか」「何を変えるか」

こうした問いを立て、計画を立て、チームで共有することが、確定申告業務の質を決めていく。

その原点にあるのが、まさに「企画する」という行動であるでしょう。

📣 確定申告プランニング道場 2025 開催決定!

今回ご紹介したセブンセンスの実例を交えながら、

確定申告における業務設計・企画立案のポイントをじっくり学べるプログラムを開催します!

『確定申告プランニング道場 ~現場に合った業務設計を考える、実践型2日間プログラム~』

| 開催日 | 【1日目】2025/10/10(金) 13:30~17:00 確定申告における「企画」の重要性を徹底解説! そして、すぐに活用できる「確定申告企画書」の作成も予定! 【2日目】2025/10/31(金) 13:30~17:00 通常の事務所見学会ではお見せしていない 「確定申告verの所内見学」もご用意しております。 |

| 開催場所 | セブンセンスグループ 静岡オフィス 住所:〒422-8005 静岡県静岡市駿河区池田3875-92 TEL:050-5846-4997 |

| 参加特典 | 資料振分ツール特別価格提供 |