【代表に訊く!】非担当制×ペーパーレスが支える、AI時代の会計事務所 ~代表 小長谷が語る~

セブンセンスグループでは、業務の属人化や非効率といった会計事務所特有の課題に対し、「製販分離」や「非担当制」といった体制の構築を早期から進めてきました。チームで支える分業体制や業務の標準化を土台に、継続的な改善が根づく仕組みは、他事務所からも注目を集めています。

そして今、その取り組みの延長線上にあるのが〈生成AIの本格活用〉です。業務の効率化だけでなく、会計事務所の役割や価値そのものが変わる可能性を秘めたこの潮流の中で、セブンセンスはどのような未来像を描いているのでしょうか。

今回は、変革の只中にある会計業界の展望と、グループが実践する具体的なAI活用の取り組みについて、6月25日に開催される事務所見学会に登壇予定の、セブンセンス株式会社 代表取締役 小長谷昭文にインタビューをしました。

🔍 生成AI・会計事務所・DX・ChatGPT・ペーパーレス・非担当

…これらのワードに「おっ‼👀」となった方、必ず最後までご覧ください!!!

2010年アイクスグループ (現 セブンセンスグループ) 入社。

2013年より社内の季節業務改善・推進を担当。製販分離における製造部門の部門長を歴任し、グループの生産性向上に貢献。

現在、製造部門の分業体制を活かした拠点展開や、リモートワーク・クラウドソーシングの活用を軸にさらなる生産性の向上にチャレンジしている

〈AIを使う側〉に回れるか。会計業界の次のフェーズ

ー ここ最近、会計事務所を取り巻く環境が大きく変化してきたと感じる場面も多いと思います。特に「これは変わってきたな」と実感している点はありますか?

大きく分けて、2つの感情を抱いています。

ひとつは、AIの性能向上や活用範囲の広がりによって、「これはもう本当にいろんなことが任せられるようになってきたな」という大きな期待感です。日々進化する技術に触れながら「業務の可能性が一気に広がっている」と強く感じています。

一方で「人が担う仕事がどんどん減っていく」という状況が現実味を帯びてきましたから、次の仕事にシフトする必要性を肌で感じています。

元々は「AIに仕事が取って代わられるんじゃないか」という言い方をよく耳にしていましたが、最近はむしろ、「AIを使いこなせる人に淘汰されていくんだ」という表現に変わってきているように感じます。実際、そういった認識を持つ企業も増えてきていますし、私自身も「まさに、そういうフェーズに入ってきている」と実感しています。

ー AIの進化に対して「期待感」と「危機感」の両方があるかと思いますが、ChatGPTが登場した頃と比べて、そうした感情に変化はありましたか?

はい、確かに感じますね。

登場した当初は、「何ができるのか、正直よくわからない」というのが率直な感覚でした。

その頃は「プロンプトエンジニアリング(※1)」という言葉もよく聞かれていて、スキルや知識のある人が上手に使えるツールという印象がありました。ですが、昨今のAIの進化は、ご存知の通り本当にすごいですから、当時のChatGPTとは〈別物〉に近い感覚がありますね。

また、ハルシネーション(※2)も以前に比べてかなり減ってきていると感じます。

その一方で誤りが見えにくくなるリスクもありますが、それだけ精度や信頼性が高まってきた証でもあります。だからこそ、今後は「どう使いこなすか」が一層重要になってくると考えています。

※1 プロンプトエンジニアリング

生成AIに対して最適な出力を得るために、入力するテキスト(プロンプト)を意図に沿って設計・調整する技術や手法のこと。

出力精度や内容の質を左右する重要な工程とされる。

※2 ハルシネーション

生成AIが学習データに基づいて、実際には存在しない情報や事実と異なる内容を、あたかも正確であるかのように出力する現象。

生成AIの課題のひとつとして知られている。

AI活用で、会計事務所の使命は二極化する

ー 実際に、会計事務所の具体的な業務においても、AIの活用イメージはより現実的になってきていると感じますか?

会計業務におけるAIの活用は、大きく分けて2つの方向に進んでいると感じています。

ひとつは、単純作業や定型的な処理など、「人がやらなくても良い業務」の代替としての活用です。これは従来からもよく言われていた領域ですが、より現実味を帯びてきています。

もうひとつは、従来「人でなければできない」とされてきた、コンサルティング的な業務への影響です。当初は、いわゆる〈軽いコンサル〉のような領域がAIに置き換えられるかもしれないと考えていたのですが、最近ではAIによるディープリサーチ(※3)や推論の精度が非常に高くなっていて、正直、中途半端なコンサルタントであれば、もうすでにAIのほうが優れていると言えるレベルに達してきています。つまり、AIは「作業」と「思考」の両面で業務に活用できるフェーズに来ていると感じています。

※3 ディープリサーチ

複数の情報を組み合わせて、背景や意味合いまで深く分析する高度な調査のこと。

AIの進化により、人が時間をかけて調べていた内容も、短時間で網羅的に把握できるようになってきている。

ー そうした変化が進んでいく中で、会計事務所には今後どのような役割が求められていくとお考えですか?

今後、スマートフォンのようにAIが誰にとっても当たり前のツールになれば、今の会計事務所が担っている業務の多くは、AIによって代替されていくことになると感じますが、一方で、AIを使うことがないお客さまも一定数はいらっしゃるはずです。そうなると、会計事務所が担う役割は大きく二極化していくと感じています。

ひとつは、AIを使わないお客様に対して、従来と変わらない支援を丁寧に行っていくこと。

もうひとつは、AIを活用しているお客様に対して、私たち自身がこれまで提供できていなかったような新たな付加価値やサポートサービスを創出していくことです。この両方に対応していくことが、今後の会計事務所にとってますます重要になってくるのではないかと考えています。

AI活用の現在地。現場での試行と具体的な開発の進行状況

ー 実際に、セブンセンスとして今どのような取り組みを行っているのか、具体的な事例があれば教えてください。

グループ全体で見たときに、AI活用で現在具体的に取り組めていることとしては「AIDD」というサービスがあります。これは、いわゆるライトなデューデリジェンス(※4)をAIを使って低単価で提供するというもので、現時点では東京の拠点で導入しています。

※4 デューデリジェンス

企業の財務状況や法務リスク、事業内容などを事前に調査・分析するものです。

主にM&A(企業の買収・合併)や出資の場面で、適切な判断を行うために実施されます。

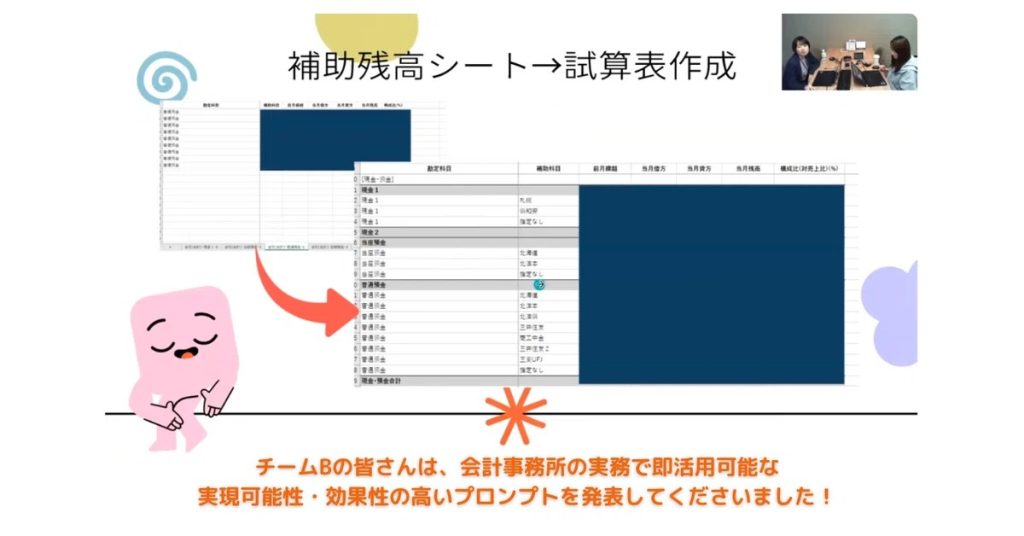

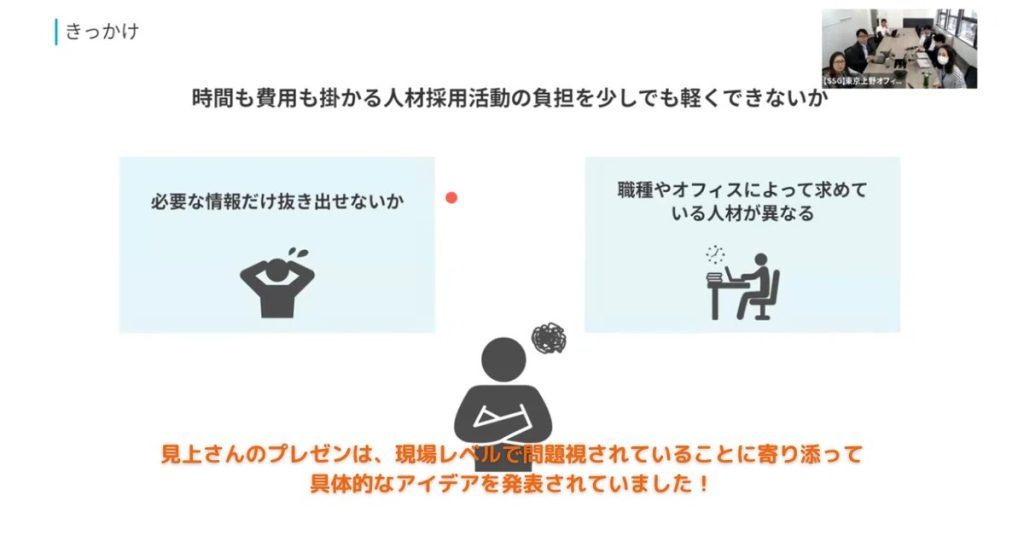

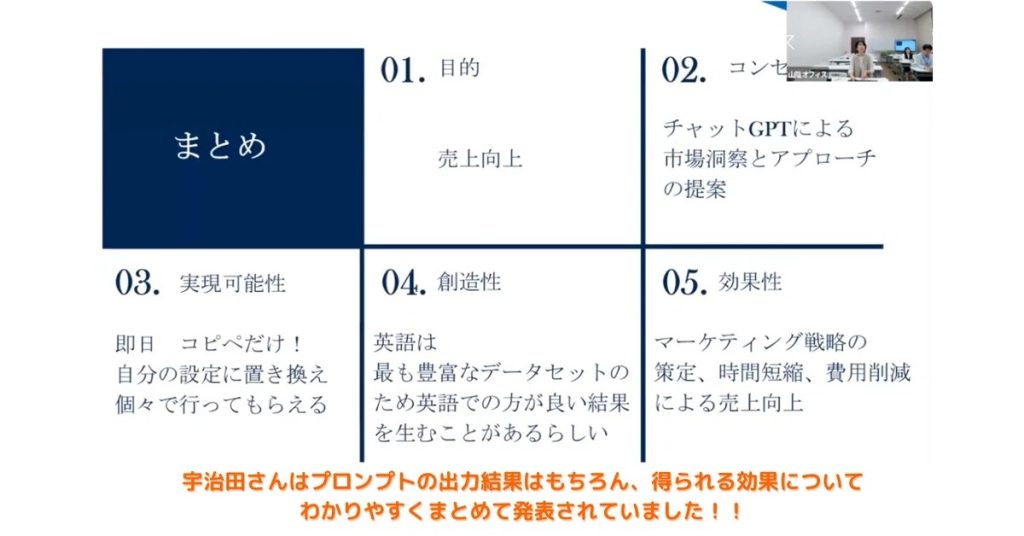

ただ正直なところ、AIが「何をできるのか」「どう使うべきか」という整理が、グループ全体でまだ完全に固まっていないフェーズだとも感じています。そうした意味でも、今はまず現場での理解を深める段階として、グループ内で社員が作成したプロンプトを発表する催しを行ったりして、日常業務にどう落とし込めるかグループ全体で模索している状況です。

一方で、自動仕訳生成ツールの開発は少しずつ進みつつあります。

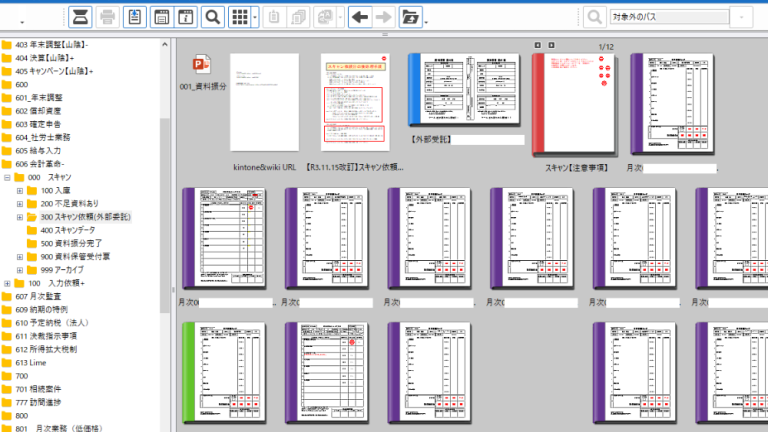

元々セブンセンスでは、顧問先からお預かりした通帳や現金出納帳のスキャンデータを、アウトソーシング先にテキスト化していただき、それを独自開発ツール「DO IT」で読み込ませ、摘要・科目を変換して仕訳データ化するという仕組みを構築していました。

今はそれが「STREAMED」(※5)に置き換わりつつありますが、さらなる効率化を目指して、資料の振り分けから仕訳データの生成までを一気通貫で行うツールの開発を進めています。

※5 STREAMED

株式会社マネーフォワードが提供する、スキャンした紙資料から自動で仕訳データを作成するクラウド型記帳支援サービス。

その際、Googleの「AI Studio」や「Gemini」を活用して〈スキャンされた資料をAIが分類し、その後すぐに会計ソフトに仕訳が取り込まれる〉といった自動化の流れを実現できないか、というのが今の挑戦です。この取り組みにおいては、従来の「DO IT」で蓄積してきたデータを〈プロンプト代わり〉として活用することも試みています。

ー お話を伺う限り、自動生成までの流れは、実用的なレベルにかなり近づいているように感じますが、現在はどのようなフェーズですか?

まさに今、開発から実装に向けたチャレンジの最中です。

現時点では、精度検証はまだこれからという段階ですが、全体の処理フローとしては、ほぼ構築できてきているという感触があります。

今後は、どれくらいの学習データ(モデルデータ)を持たせると、動作がどの程度重くなるかといった検証に入っていく予定です。理想としては、今期中には社内で実務レベルでのトライアルに入り、精度を上げていけたらと考えています。

〈非担当制×ペーパーレス〉がAI活用を支える土台となる

ー AIの業務活用が進む中で、セブンセンスがすでに導入している「製販分離」や「非担当制」といった体制との相性について、どのように感じていますか?

とても相性が良いと感じています。

元々セブンセンスでは、拠点をまたいだ分業体制を構築するために、「ペーパーレス化」や「情報共有の徹底」を前提に環境を整えてきました。その中で、業務をマニュアル化し、担当者の頭の中にあった知識を、誰でも分かるように整理・共有する取り組みを進めてきました。

こうした取り組みの積み重ねが、結果として非担当制を実現することにつながり、同時にAIを活用しやすい土台にもなっていると捉えています。

以前はアウトソーシング、そしてその後はITツールによる効率化が主流でしたが、今ではAIによる自動化が現実味を帯びてきており、その流れと非常に親和性のある体制がすでに社内に存在していることは、大きな強みだと感じています。

ー 具体的にどのような点が、AI活用において強みになっていると感じますか?

業務を属人化せず、しっかりと言語化・共有する体制が整っていると、そのままAIに情報を渡す形にもつながりやすい点です。

加えて、AI活用の前提として非常に大きいのが、ペーパーレス化によってデータがストックされている状態です。セブンセンスでは、ペーパーレス化に取り組んでからもう15年以上経っており、グループ内には膨大なデータが蓄積されています。

これには、顧問先ごとの決算資料や年末調整関連の書類などが含まれており、企業単位でも、業種・規模・エリア・年齢などの属性別でも、多角的な分析が可能になるポテンシャルがあります。例えば、現在はDocuWorks上に保存されているデータをPDF化してAIに読み込ませるような仕組みを考えていますが、自社サーバー内で完結するAI運用環境を構築できれば、セキュリティを担保しながらより深いAI活用ができるはずです。

長年続けてきたペーパーレス化とストックレス運用の蓄積は、今後のAI活用において確実に大きな武器になると考えています。

代表 小長谷が考える、AI時代の会計事務所

ー では最後に、今後の展望についてあらためて伺わせてください。

やはり今は生成AIの進化が非常に速く、さまざまなツールが出てきている中で、「何を選べばいいのか」「自分たちに合うのはどれなのか」が分かりづらくなっている部分もあるかもしれませんが、だからこそ、とにかく何でも触ってみることが大事だと考えています。「まずはChatGPTを使ってみよう」くらいの感覚でもいいですし、日常の中に取り入れていくことでしか見えない発見があると感じます。

ー つまり、先を見据えたうえで、まずは“行動すること”が大切だということですね。

そうですね。セキュリティの不安や、ハルシネーションへの懸念など、AIに対する心配の声がまだあるのも理解しています。しかしこれは、クラウド会計の登場時にもよくあった話です。今は少し不安があっても、やがて「使わないと不便」という時代が来るはずです。

セブンセンスとしては、会計業界の中で「AIといえばここ」と言ってもらえるような存在を目指していますから、グループ全体で「怖がりすぎず、使っていく」というスタンスを大切にしていきたいと考えています。

生成AIの活用が注目される中で、私たちが本当に考えるべきなのは「どう使うか」だけでなく、「どのような業務環境を整えて活用するか」です。

セブンセンスグループでは、長年培ってきた分業体制やペーパーレス化の基盤を活かしながら、AI時代に対応する新たな業務フローを構築しています。

さて、セブンセンスグループでは、こうした取り組みのリアルを、実際に〈見て・聞いて・学べる〉機会として、事務所見学会を開催いたします。

今回の見学会では「AI時代を見据えた業務フロー」をテーマに、現場のリアルな事例とともに、必要な環境整備や今後の展望を余すところなく公開する予定です。

会計事務所向けにペーパーレス化を支援するコンサルタントの島口、そして本インタビューに登場した小長谷も登壇し、実践的な視点からたっぷりお話しします!

▼「AIを活かせる現場づくり」に興味のある方は、ぜひ下記より詳細をご覧ください ▼